はじめに

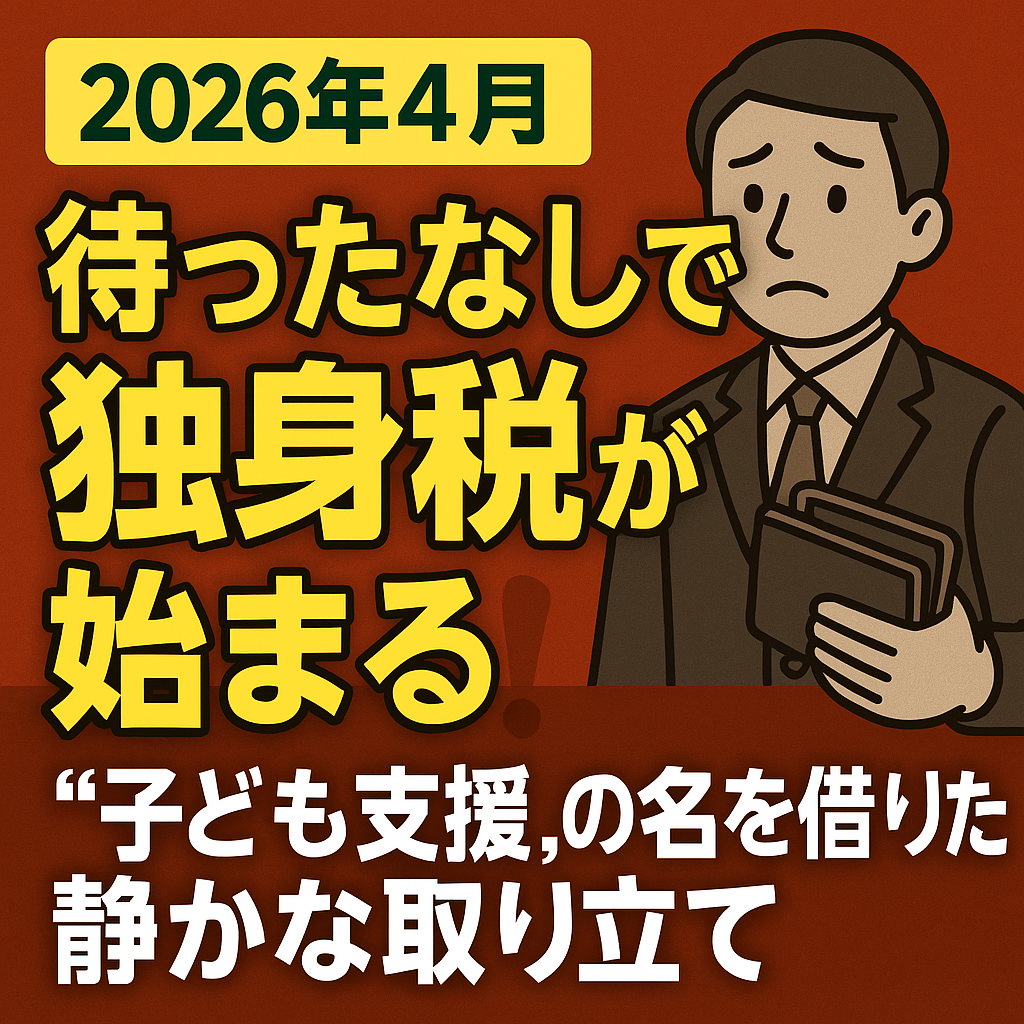

2026年4月、「子ども・子育て支援金制度」、またの名を「独身税(こちらの方が名が通っている)」の徴収が始まります。

政府は“すべての世代で子どもを支える新制度”と説明していますが、

その実態は──支援金という名のステルス増税と言っても過言ではないです。

子どもがいない人も、結婚していない人も、すでに子育てを終えた人も、

医療保険料に上乗せされる形で、自動的に支払い義務が発生します。

保険料に上乗せという形にする事で「税金ではない」ですが、

実際は財布から毎月引き落とされる新しい税です。

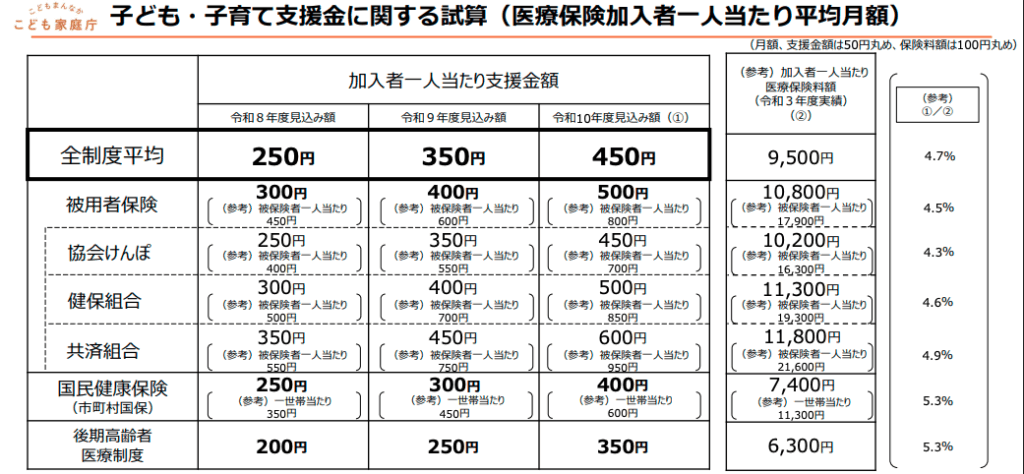

📊 負担額の実態:平均250円の上乗せ

こども家庭庁の試算によると、支援金の平均負担額は以下の通りです。

平均で月250円、一見わずかに見えますが、

これは全加入者ベースの平均であり、実際は年収や加入する保険制度によって差が生じます。

- 全制度平均:月額約250円

- 被用者保険(会社員や公務員など):月額約300円

- 国民健康保険(専業主婦やフリーランスなど):月額約250円

- 後期高齢者医療制度(高齢者など):月額約200円

子ども・子育て支援金は、2026年度から2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定で、負担額は年収に応じて変動します。

●以下は、2028年度時点における会社員や公務員など「被用者保険(いわゆる健康保険)」に加入している人の年収ごとの負担額の目安です。

- 年収200万円の場合:月額約350円

- 年収400万円の場合:月額約650円

- 年収600万円の場合:月額約1000円

- 年収800万円の場合:月額約1350円

- 年収1000万円の場合:月額約1650円

年収600万円を超えるあたりから、月々の支援金負担が1000円を上回り、年間では1万円以上の負担増になると見込まれています。

これを考えると、年収の多い子なしのパワーカップル(DINKS)などは年収が多いのに恩恵を受けれないので、最も割を喰うと思われます。

“子ども支援”の名を借りた準・増税

政府は「新しい税ではない」と繰り返しています。

確かに形式上は保険料の上乗せ。

でも、実質的には“取り方を変えた税金”です。

なぜなら、

- 支払いが強制であること

- 使い道が政府に委ねられていること

- リターンが個人に直接戻らないこと

の3点が、税とほぼ同じ構造だから。

違いは“見えにくい”というだけです。

社会保険というルートを通せば、

新たな財源をつくっても「増税」と言わずに済む。

それが今回の仕組みの最大の特徴です。

🧾 “支え合い”は理解できる。でもリターンが見えない

もちろん、子育て支援そのものを否定するつもりはありません。

社会的には必要です。

ただ問題は、支えられる側と支える側のバランスが取れていないこと。

独身者や子どものいない世帯にとっては、

恩恵が見えにくい。

使い道の説明も不十分。

これでは“社会的投資”というより、コストの押し付けです。

海外との違い──「取る国」と「返す国」

税負担が高くても、国民が納得している国はあります。

理由は簡単。リターンが明確だからです。

| 国 | 負担構造 | リターン | 納得感 |

|---|---|---|---|

| フランス | 所得税+社会保険料重め | 教育・医療無料、育休手厚い | 高い |

| スウェーデン | 消費税25% | 出産・育児支援が圧倒的 | 高い |

| 日本 | 中程度(だが複雑) | リターン不明瞭 | 低い |

つまり、日本は“取る力”は強いが、“返す力”が弱い。

欧州と比べると、徴収力は強いが、運用面が劇的に弱い。

だから同じ徴収でも、心理的な抵抗感が強い。

一度登録されたら、誰も解約できないサブスクに加入させられたようなものです。

(値上げがあっても解約できない笑)

🗳️ 私たちが取るべき行動

この“静かな増税”を止める方法は、

単なる不満ではなく、行動です。

- 選挙に行くこと。

2025年以降、若年層を中心に選挙への関心は確実に高まっています。

「誰に入れても同じ」と諦める時代は終わりました。

社会の方向を決めるのは、投票率です。 - 政治家の活動をウォッチすること。

SNSや公式サイトで政策をチェックし、

「何を言っているか」だけでなく「何をしていないか」を見極める。

政治家に“監視されている自覚”を持たせることが、最も効果的な抑止力です。 - 資産運用を併用して、自分で守る力をつける。

税・社会保険料の上昇が避けられない中で、

個人が資産を育て、守る仕組みを持つことが重要です。

NISAや長期投資は“制度リスクに対抗する自己防衛策”でもあります。

「国に任せきり」ではなく、

「国を見張りながら、自分の人生を設計する」時代へ。

💬 結論

子どもを支援するという理念は正しい。

しかし、問題はその財源の取り方と使い方です。

「税ではない」と言いながら、

税の機能(強制・恒常・再分配)を完全に持ち、

しかも使途の透明性が乏しい。

それが「子ども・子育て支援金制度」の実態です。

コメント